Torre

Nádia Mangolini, 2017

Comment l'animation s'invite dans le documentaire ?

Documentaire et animation. Au premier regard, les deux notions semblent contradictoires : pour le premier, une captation du réel ; pour la deuxième, la fabrication d’un monde ex nihilo, à partir de la seule imagination des créateurs.

Et pourtant, l’histoire du documentaire animé est ancienne.

On dit souvent que le premier documentaire animé date de 1918. C’est Le Naufrage du Lusitania, de Winsor McKay. Une reconstitution en dessin animé d’un fait survenu en 1915 : le torpillage d’un bateau britannique par la marine allemande – qu’aucune caméra n’a évidemment pu capter, d’autant moins en 1915. Le film de 12 minutes – plus long film d’animation jamais réalisé à l’époque – est bien un travail sur le réel : il permet de rendre à la vue quelque chose qui s’est déroulé par le passé, dont les images manquent. Et, comme toute représentation, il donne bien sûr un point de vue : ici, c’est un discours de propagande farouchement anti-allemand, qui passe notamment par les intertitres (nous sommes en effet à l’époque du cinéma muet).

Les exemples de documentaires animés sont bien nombreux, depuis 1918. L’un des plus connus du public date de 2008 : Valse avec Bachir, d’Ari Folman, qui utilise, lui, une autre technique d’animation : la rotoscopie. De la simple ligne dessinée sur fond blanc à la plus sophistiquée des techniques numériques, en passant par la pâte à modeler, le nombre de techniques d’animation est infini.

En utilisant l’animation, les cinéastes documentaires peuvent explorer la réalité différemment, en profondeur, en adoptant des points de vue inaccessibles autrement. Elle peut montrer des réalités subjectives, des réalités qui n’existent plus, des réalités qui ne sont tout simplement pas filmables.

L’animation, c’est une manière de fabriquer un film, et le documentaire est une posture de cinéaste par rapport au réel. Rien de contradictoire ! Rien d’absurde, au contraire !

Chacun son réel

Nadia Mangolini le dit tout net : « l’animation est une technique, pas un genre. Torre est un film, un documentaire, pour adultes, en animation ».*

Dans Torre, elle raconte l’histoire d’une famille qui fut bouleversée par la dictature brésilienne. Virgilio Gomez da Silva, le père, fut enlevé par le pouvoir à la fin des années 60 et disparut. La mère, Ilda Martins da Silva, fut emprisonnée un temps dans la « tour » du titre. Leurs 4 enfants avaient alors de 4 mois à 11 ans. Tous ont vécu ces événements. Comment raconter cela ?

La réalisatrice est partie du son. 15 heures d’enregistrements audio, des entretiens, des témoignages qu’elle a récoltés lors de ses recherches. L’écriture du film s’est faite sur cette base : quatre anciens enfants racontent leur expérience du manque, de la peur, de l’exil. Quatre voix différentes qui ont vécu les mêmes événements témoignent séparément de leurs souvenirs.

Et ce qui est bien avec la réalité, c’est qu’on a chacun la sienne. Qu’on ait 4 mois ou 11 ans, on ne vit pas la même chose. Alors le film adopte ce point de vue passionnant : celui d’un multiple point de vue.

Il y a d’abord la voix de la plus jeune, Isabel, qui était alors bébé, puis toute petite fille. Que comprend-on à ces âges ? De quoi se souvient-on ? Des bribes, des choses qu’on nous a racontées. Qui se traduisent ici en des séquences au graphisme épuré. Puis il y a Gregório. Un peu plus âgé. Puis la voix de Virgilio fils. Puis celle de Vlademir, l’aîné. De témoignage en témoignage le dessin se modifie, prend des couleurs, devient plus concret. Il adopte même des techniques différentes. Et les faits se font de plus en plus clairs, plus « historiques ». Et c’est ainsi, d’âge en âge, que se construit toute l’histoire d’une famille, avec la mère au centre de tout.

L’animation, ça peut montrer des idées. Des impressions. C’est cela qu’elle fait, dans Torre. Elle tente de transcrire en traits, en matières, en couleurs et en imaginaire ce que peuvent être les souvenirs. Et c’est aussi cela qui rend Torre puissant : voir les visages de cette famille, à la fin du film, et avoir l’impression de bien connaître chacun – Isabel, Gregório, Virgilio fils, Vlademir, et Ilda, leur mère – car l’animation aura su nous montrer des choses profondément réelles, des choses qui les ont construits, ensemble et séparément.

Du lyrisme

Frédéric Back est le réalisateur d’une sublime adaptation de Jean Giono en dessin animé : L’homme qui plantait des arbres, pour lequel il reçut l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 1988. C’est cinq ans plus tard qu’il réalisa le documentaire Le Fleuve aux grandes eaux, qui sera son dernier film. Et c’est tout aussi sublime, et c’est tout autant un grand film écologiste.

La technique d’animation de Frédéric Back est unique : il dessine au crayon de cire sur des surfaces dépolies, ce qui donne une texture très particulière à son dessin, vibrante, entre net et flou, vivante. Le film s’ouvre sur un texte décrivant avec lyrisme la richesse et la profusion du fleuve Saint-Laurent, personnifié comme un Dieu généreux.

S’il change de ton et devient plus grave - notamment sur la question coloniale et écologiste –, le film reste jusqu’au bout un enchaînement virtuose d’images fabriquées à la main, quelque chose de très artisanal et plein de vie.

Cela en fait, des superlatifs, pour parler du Fleuve aux grandes eaux ! C’est que l’animation, dans ce documentaire, accompagne le discours par la poésie, la matière et l’expressivité. Le film, en nous faisant vivre une expérience esthétique, nous entraîne d’autant mieux dans son récit, et nous plonge dans ces eaux dont nous partageons la vie pendant 24 minutes.

De la science

Qu’on soit en 1937 ou en 2025, pour montrer ce qu’il y a au bout de l’univers, pas le choix : il faut fabriquer des images de toute pièce. Voyage dans le ciel est fabriqué à deux : Jean Painlevé, précurseur du film scientifique, et Achille-Pierre Dufour, qualifié de « meilleur truqueur de l’époque » ! Et en effet : c’est un film impressionnant, qui nous fait traverser les galaxies !

Un pur film de sciences qui, en guise de « vues d’artistes » – ces illustrations créées pour montrer un objet lorsqu'aucune autre représentation n'est disponible – utilise des maquettes. Est-ce véritablement de l’animation ? La limite est ténue : ici il semblerait que le film soit tourné en temps réel (et non pas image par image, comme souvent en dessin ou volume animé), mais avec des animations de maquettes en studio. Perspectives, éclairages, fluidité des mouvements… les procédés sont assez éblouissants et on se questionne sur les méthodes qui ont pu être employées pour arriver à un tel résultat.

Grâce à ses techniques, Voyage dans le ciel joue pleinement le rôle qui était le sien : l’éducation et la découverte. De films en séries télévisées, encore aujourd’hui, le cinéma d’animation a toujours accompagné la pédagogie, rendant la science accessible par la représentation des infiniment grand et petit, par la narration et aussi, pourquoi pas, par le spectaculaire.

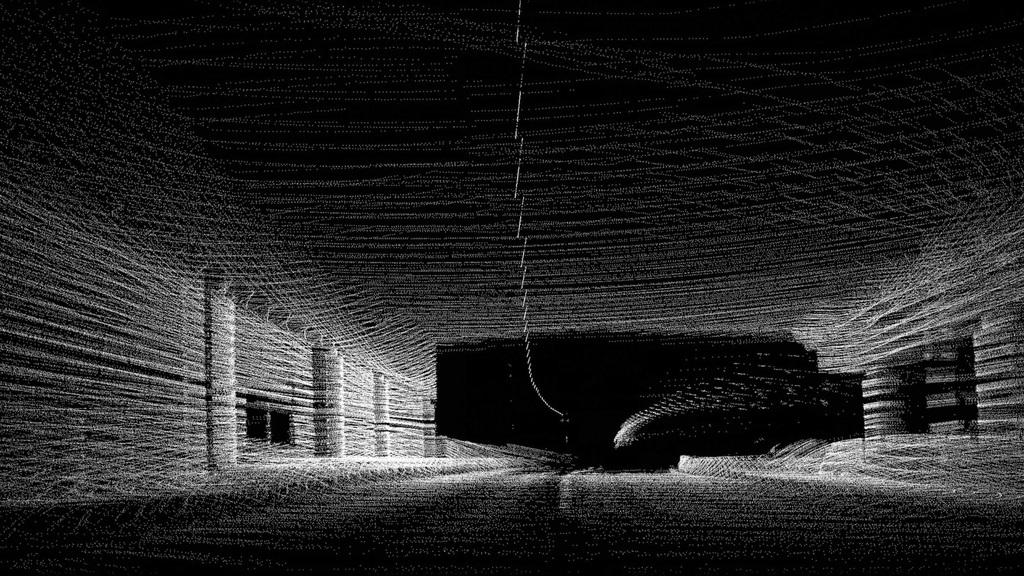

L’image-machine

De 1937 à 2025, la science a fait des grands pas. Au 21e siècle, des voitures roulent toutes seules – ou presque, car il faut leur « apprendre ». C’est le rôle des VO – Opérateurs de Véhicules –, dont le travail est de s’asseoir au volant d’un véhicule autonome pour s’assurer qu’il ne fait pas trop d’écarts et qu’il navigue assez longuement pour accomplir son apprentissage du milieu routier. Dans VO, Nicolas Gourault enquête sur un fait divers (un accident de la route causé par un véhicule et par l’inattention de l’opératrice), en employant diverses matières. Parmi elles : des images numériques qui figurent ce que peut « voir » un véhicule. On découvre alors des paysages routiers totalement parcellaires, des lignes, des mouvements, qu’on a besoin de « déchiffrer » pour bien les comprendre et pour s’y situer. Elles sont, pour nous, une version schématisée de la réalité visible et matérielle. Au final : ces images créées par le cinéaste ne sont pas faites pour nos yeux ou nos cerveaux humains. Et plus encore ! Ce qui est passionnant dans ce travail d’animation, c’est ce paradoxe : Nicolas Gourault fabrique des images qui n’existent même pas ! Car l’intelligence artificielle n’a besoin que de données – pas d’une image visible.

L’animation devient donc ici la représentation de l’imaginaire d’une machine qui n’en a pas, d’imagination ! Et le travail du réalisateur est alors un travail de traducteur : employer les moyens du cinéma pour nous faire accéder à une réalité électronique invisible.

Les récits dessinés de Torre nous emmènent au-delà des mots, dans le vécu de toute une famille au Brésil. La beauté des traits et des couleurs nous emporte dans le flot du Fleuve aux grandes eaux. Comme les maquettes, tout au bout de l’univers, dans Voyage dans le ciel. Et nos yeux humains, dans VO, deviennent grâce aux pixels ceux de machines aux intelligences artificielles…

Il y a des films faits avec du sable. Avec des écrans d’épingle. Avec de la pâte à modeler, du carton, de la feutrine. Avec des dessins au crayon ou au clic de souris. Il y a de tout, en animation, et tout peut être documentaire.

* Entretien avec Nadia Mangolini (en portugais)

Le Naufrage du Lusitania est visible ici.

Retrouvez ici tous les films d'animation sur Tënk.